Evidenzbasierte Medizin evaluiert die Wirksamkeit neuer Therapien. Big Data eröffnet dagegen ein alternatives Wissenschaftsparadigma – und proklamiert mit dem Ende der Kausalität eine neue Ära der Korrelation.

Die Techniker Krankenkasse klappert es derzeit auf allen Kanälen in die Welt:

Sie erstattet Tinnitus-Patienten die „innovative“ Gesundheits-App „Tinnitracks“. Die App filtert die Tinnitusfrequenz aus der eigenen Lieblingsmusik heraus, um die aktiven Regionen des auditiven Cortex zu „schonen“. Nach einem zunächst auf Hamburg eingegrenzten Modellprojekt hat sie 2017 den bundesweiten Roll-out vorgenommen,

obwohl „Tinnitracks“ in einer bereits 2016 veröffentlichten klinischen Studie mit 100 Teilnehmern kein therapeutischer Nutzen nachgewiesen werden konnte.Wiegen das Marketing und der Innovationshype rund um die Verheißungen von Big Data bei der Entscheidungsfindung der Kostenträger schwerer als die Ergebnisse evidenzbasierter Medizin? Folgt man den hochkarätigen Vortragenden des

ceres-Themenabends „Big Data = Big Chances. Bessere Forschung durch mehr Daten?“ an der Uni Köln, bekommt man genau diesen Eindruck.

Prof. Dr. med. Jürgen Windeler, Leiter des

Instituts für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen (IQWiG), und Prof. Dr. rer. nat. Gerd Antes, Co-Direktor von

Cochrane Deutschland, zeigten die Widersprüche zwischen dem

bisher geringen Nutzen und den vergleichsweise immensen Kosten und Risiken durch Big Data für die Medizin auf.

Studien, Studien, Studien! Evidenzbasierte Medizin verliert die Kausalität nicht aus den Augen

Nach etablierter wissenschaftlicher Manier kann die Wirksamkeit einer Therapie nur nachgewiesen werden, indem sie einem Vergleich unterzogen wird: Genesen Patienten, die unter Bluthochdruck leiden, mit Medikament A besser als Patienten mit der gleichen Erkrankung, die jedoch keine oder alternativ eine andere Medikation B erhalten?

Studien im Kontext der evidenzbasierten Medizin stellen daher die erzielten Ergebnisse einer Studiengruppe den Ergebnissen einer (Placebo-)Kontrollgruppe vergleichend gegenüber. Eine solche kontrollierte Studie erfüllt zusätzlich den methodischen Goldstandard, wenn die Zuteilung der Studienteilnehmer in die beiden Gruppen randomisiert und blind erfolgte, um Störfaktoren weitestgehend auszuschließen. Die Teilnehmerzahl sollte zudem ausreichend groß sein, um statistisch signifikante Erkenntnisse gewinnen zu können.

Eine sorgfältig geplante und durchgeführte Studie ermöglicht nicht nur den Vergleich zwischen der Studiengruppe und der Placebogruppe. Sie macht die Studie auch jederzeit reproduzierbar und überprüfbar. Die vielen Studien und auch die systematischen Reviews unseres globalen Wissenschaftssystems sind zwar aufwändig, rigide durchgeführt und sehr kostenintensiv.

Aber sie weisen die tatsächliche Wirksamkeit (oder auch Unwirksamkeit) einer Therapie nach – als die signifikante und alleinige Ursache sowohl für die mögliche Heilung einer Erkrankung als auch für mögliche Risiken und Nebenwirkungen durch die Therapie.Big Data: Können datengetriebene Korrelationen die hypothesengesteuerte und kontextuelle Kausalität ersetzen?

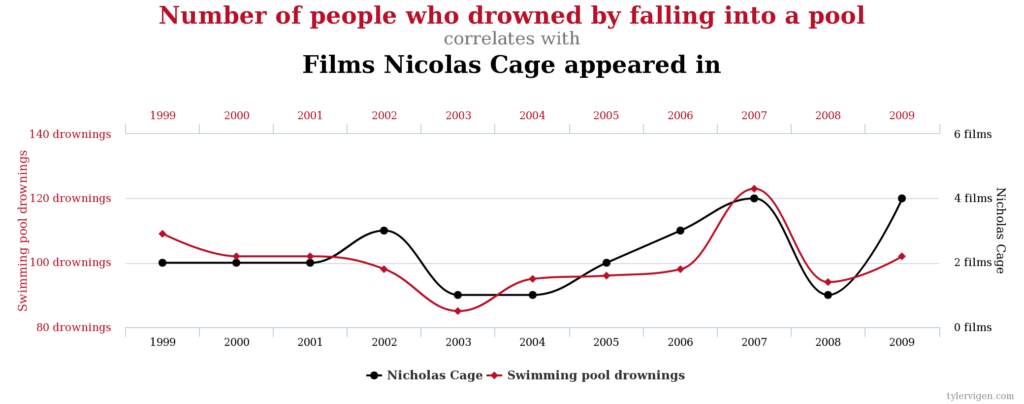

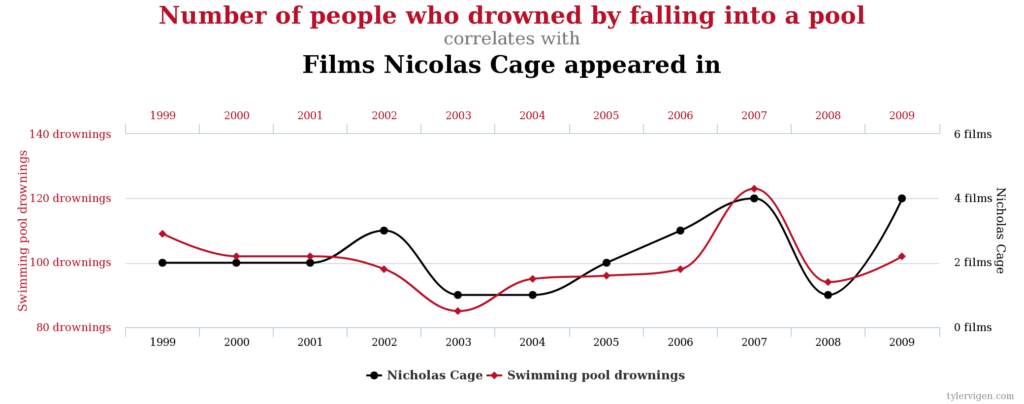

Während Less is more das Mantra etablierter Wissenschaftlichkeit ist, geht Big Data zurzeit noch absolut disruptiv den konträren Weg: Big Data beansprucht für sich, riesige Mengen unsortierter und unstrukturierter Daten zu analysieren und mittels Algorithmen Muster und bisher unbekannte Zusammenhänge zwischen Merkmalen aufzuspüren. Dabei gilt die Annahme, die schiere Menge der Daten sei Evidenz genug, um aus Korrelationen ein Wirkprinzip abzuleiten. Je mehr Daten zur Verfügung stehen – im besten Fall alle Daten – desto besser könnten die wichtigen Fragen der Welt gelöst werden.

Dass mehr Daten vor allem mehr Störfaktoren und Korrelationen zwischen zwei völlig unabhängigen Variablen abbilden können, wird gerne ignoriert. Auch, dass Big Data-Situationen nicht reproduzierbar sind, wenn die Welt sich in jedem Moment verändert.

Big Data-Applikationen müssen nach Nutzen, Kosten und Risiken bewertet werden

Nach zehn Jahren Big Data-Marketing stellt sich die Frage nach ersten Erfolgen in der Medizin – und den Kosten. Das Ergebnis ist ernüchternd. Neben dem bekannten und bereits widerlegten Beispiel der

Google Flu Trends (ein Hype um vermeintlich verbesserte Vorhersagen von Grippepandemien durch die Analyse lokaler Suchanfragen) gibt es nur ein paar weitere Behauptungen in Form von Anekdoten („Steve Jobs hat sein Leben dank der Sequenzierungsdaten seines gesamten Genoms um einige Jahre verlängert“) oder aber „unbewiesene Behauptungen, dass Big Data das Leben besser macht“, wie Antes über das Big Data-Marketing immer wieder spöttelt. Angesichts der Investitionen in Milliardenhöhe, die auch von deutschen Ministerien getätigt wurden, eine maue Bilanz, die den Ruf nach mehr Steuerung und Bewertung durch wissenschaftliche Standards lauter werden lassen sollte.

Aber das eingangs erwähnte Beispiel "Tinnitracks" zeigt schon modellhaft, dass – ähnlich den Beispielen aus der Komplementärmedizin – der nicht vorhandene therapeutische Nutzen von digitalen Applikationen keine Rolle bei der Entscheidung für die Kostenerstattung spielen muss.

Ein Leiden, das bis heute kaum bis gar nicht therapierbar ist, kostenlos und schnell mithilfe einer vermeintlich innovativen App lindern zu können, ist eine Story, die sich gut erzählen lässt. Das Versprechen hört sich empathisch und hip zugleich an und eignet sich hervorragend, um neue Mitglieder zu locken.

Das Potential für individuelle Schäden durch enttäuschte Hoffnungen jedoch ist groß. Im Moment scheinen sie im Wettbewerbsdruck der Krankenkassen jedoch nur nachgelagerte Risiko- und Kostenfaktoren im Gesundheitssystem zu sein. Umso dringender sollte die Diskussion geführt werden, wann und wofür wir die Möglichkeiten von Big Data mit den etablierten Methoden der evidenzbasierten Medizin und ohne hyperoptimistische Heilsversprechen in die Hand nehmen wollen.

Beitragsbild: © istock.com/triloks; Grafik: © Spurious Correlations

Dass mehr Daten vor allem mehr Störfaktoren und Korrelationen zwischen zwei völlig unabhängigen Variablen abbilden können, wird gerne ignoriert. Auch, dass Big Data-Situationen nicht reproduzierbar sind, wenn die Welt sich in jedem Moment verändert.

Dass mehr Daten vor allem mehr Störfaktoren und Korrelationen zwischen zwei völlig unabhängigen Variablen abbilden können, wird gerne ignoriert. Auch, dass Big Data-Situationen nicht reproduzierbar sind, wenn die Welt sich in jedem Moment verändert.